タイワンハブ捕獲prjにおけるハードウェア開発事例【設計製作編】

2024.2.17

2回に分けてハードウェア開発の取り組みを事例を交えてご紹介しています。

今回は後編の「設計製作編」をレポートします。

前編の【調査実験編】レポートはこちら

各モジュールを構成する要素

モジュールを構成する要素は以下の通りです。

・ 撮影モジュール

→ カメラ(160°、USB接続)、LED照明

・ 制御・通信モジュール

→ ラズパイ、 子機はwifiのみ、親機は4G通信とwifiのAPを持つ

・ 電源管理モジュール

→ RTC付き電源ON/OFFタイマー

製作物一覧

・ 照明付き防水広角USBカメラ

・ 防滴wifiドングルケース

・ かんたん電源ON/OFF制御キット

・ 通信デバイスケース

照明付き防水広角USBカメラ

1、既製品調査

最初に既製品で下記条件を満たすものがあるか市場調査を行いました。

・ 防水構造(雨による水没にも耐える構造)

・ 可視光照明(ワナ箱内部は暗い、カラー画像が欲しい)

・ 画角は160°(歪みが少ないと全体を撮影のバランスが良い)

・ LED照明はカメラ有効時のみ点灯(撮影時のみ点灯で電力を節約したい)

・ カメラとLED照明は一体型(現場での取り回しを良くしたい)

・ 産業用ではなく一般向けの価格帯(1ユニットあたりの単価を抑えたい)

残念ながら、これらの条件に適合する既製品はありませんでした。

そこで、カメラモジュール(市販品の中身)を流用して照明と防水ケースを追加する方向で開発を進めます。

また、市場調査から160°の広角レンズを搭載したモデルが見つからなかったため、

撮影画像が近い150°のレンズを備えたカメラモジュールを調達しました。

カメラモジュールを分解して動作確認したところ、パイロットランプの回路をトリガーにすることで「カメラ有効時のみ照明ON」という動作が実現できそうだとわかりました。

次に、このカメラモジュールとLED照明を収納する筐体を設計します。

2、カメラ筐体の設計・製作

設計の方向性

・ 防水性を持たせるため、基本接着で構成する

・ 筐体は前後で割り、分割面はエラストマ相当のパーツでシールする

・ カメラの角度を自由に設定できるように2軸のヒンジをつける

製作にはUVレジンを使用した3DプリンタのForm3を使用しました。

造形精度が高く、面が滑らかなのでパーツ同士をしっかりハメ合わせることができます。

また、UVレジンの種類を変えることでエラストマ相当のパーツも作成可能です。

3、動作確認と防水性のテスト

組み上がったカメラに高圧洗浄機の水流を当て、浸水しないか確認します。

テスト結果:シーリングより内部に浸水は特に見られず。

これなら野外でも問題なく使えそうです。

4、完成したカメラ

防滴wifiドングルケース

1、製作背景

実験からwifiドングルは制御・通信モジュール内のケースには収めず、外部に設置することでなるべく通信状況を良くする必要がありました。

2、要件整理

・ 風雨と日光に耐えうる丈夫な構造

・ ドングル本体は無加工・無改造で使用

・ 最小の加工と組み立て工程で複製しやすく

上記の方向性で設計を進めます。

3、設計・組み立て

ケースは接着やねじ止めを使わず、嵌合と圧入で組み立て可能な設計にしています。直射日光に晒されるので耐候性のあるアクリルのパイプを使用しています。

接着無し、ねじ止め無しなので少ない工数で複製することができました。

かんたん電源ON/OFF制御キット

1、製作背景

デバイスへの電源供給はワナ箱の電動ルアーと共有しており、ソーラーとバッテリーのみで供給力が限られています。

電力を節約するために「かんたん電源ON/OFF制御キット」と名前をつけた電源管理装置を製作しました。

専用設計ではなく、シンプルな機能にすることで別案件にも使える汎用性を持たせています。

2、要件整理

・決まった時間にONとOFFができる(RTCによる時刻取得)

・電源回路のON/OFFはリレーによって行う

・Arduinoなどのマイコンを使い動作をカスタムしやすくする

・LCDとボタンを設けて設定の確認、変更をしやすくする

・不意の電源断を防ぐため、ラズパイのシャットダウン検知機能を設ける

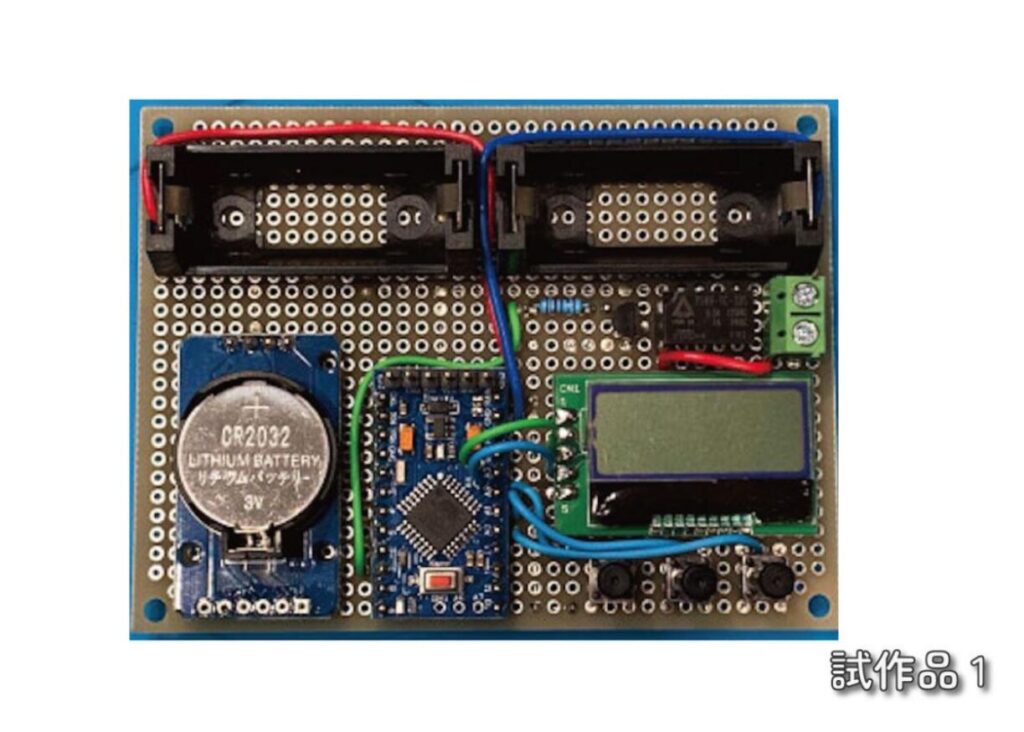

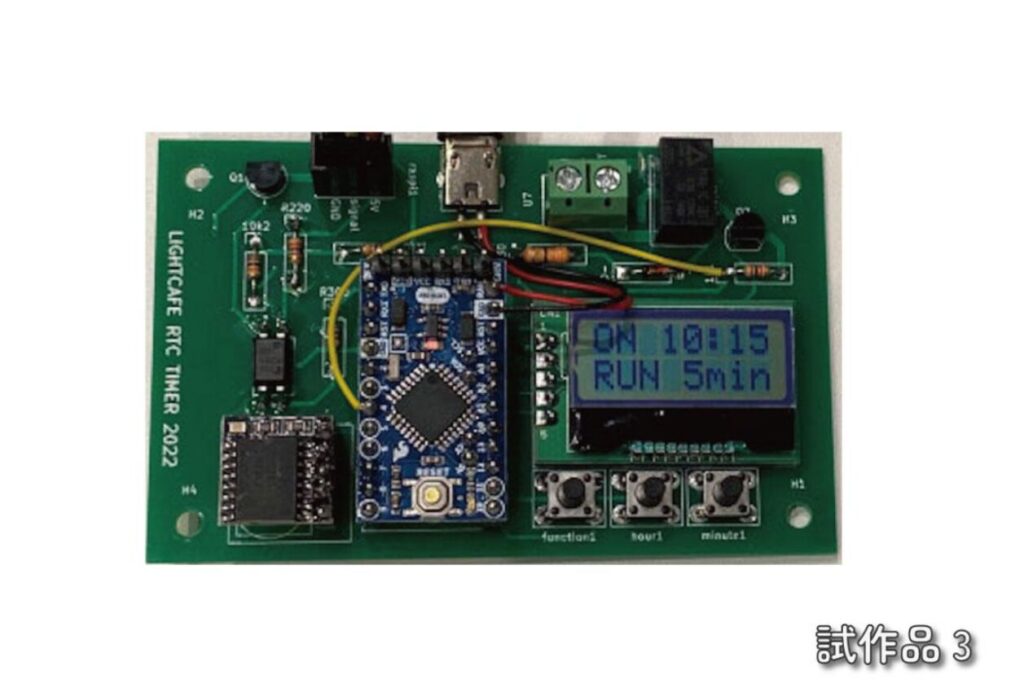

3、試作品を作る

ユニバーサル基板に部品を配置して簡易な試作品を作りました。

マイコンのスリープ設定や、RTCの時刻精度などを検証するために製作した試作品です。

現場に設置し、高温多湿な環境でも問題なく動作するかを確認しました。

搭載したリチウム電池で55日間動作する設計でしたが、制御基板の消費電力がソーラーの供給力に対して十分に小さいため、次のバージョンから廃止しました。

4、動作検証と改良

この試作品からラズパイのシャットダウン検知機能を搭載しています。

デバイスの遠隔メンテナンス時など、通常のタスク処理時間より長くラズパイが動作している状況でもタイマー設定時間後も電源を切断せず、シャットダウン完了まで待ち続けます。

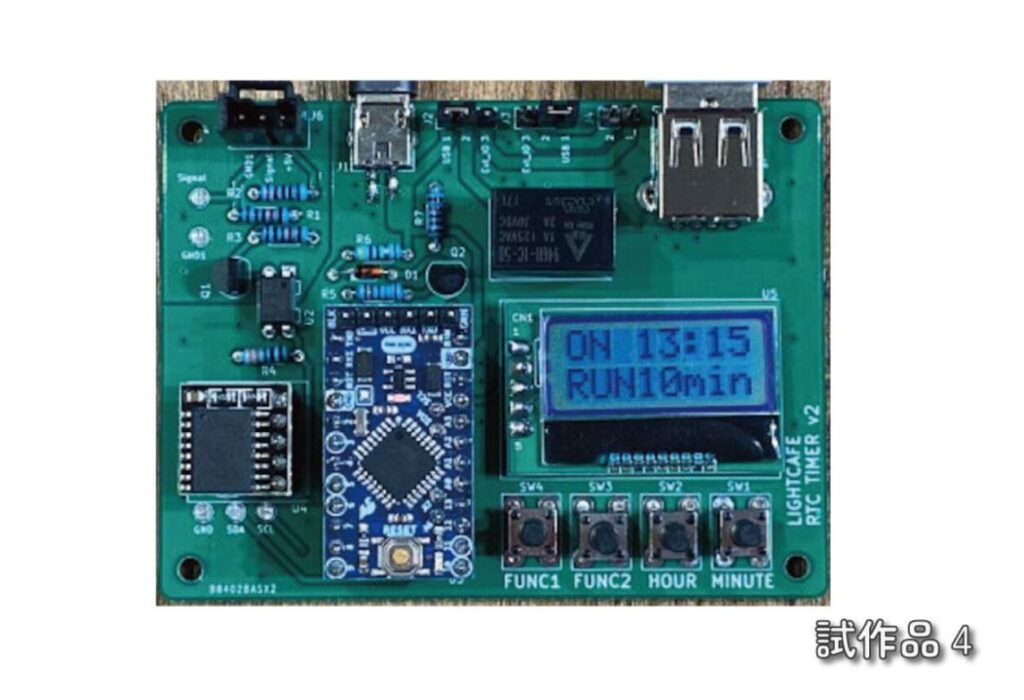

今までの試作品はユニバーサル基板に手作業で配線する形式でした。

この方法では製作工数がとても多く、ハンダ不良など不具合の原因も作りやすいです。PCB化によって主な作業工程を部品を差し込み、ハンダするだけにします。

注意すべきハンダ箇所も絞られるので、組み立て不良のリスク軽減が図れます。

PCB化による作業効率化などの検証のためにテスト版のPCB基板を製作しました。

PCB化による作業性アップが確認できたので、基板製作の知見があるメンバーに依頼し本格的にPCB化を行いました。

デバイスのバージョン3を6台増設するタイミングで製作しました。今まで使用していたArduino互換機に品質面の不安があったので、信頼性の高いものに変更しています。

このモジュールは長期の動作検証が必要なので、現場で運用しながら問題を確認し改良を重ねています。

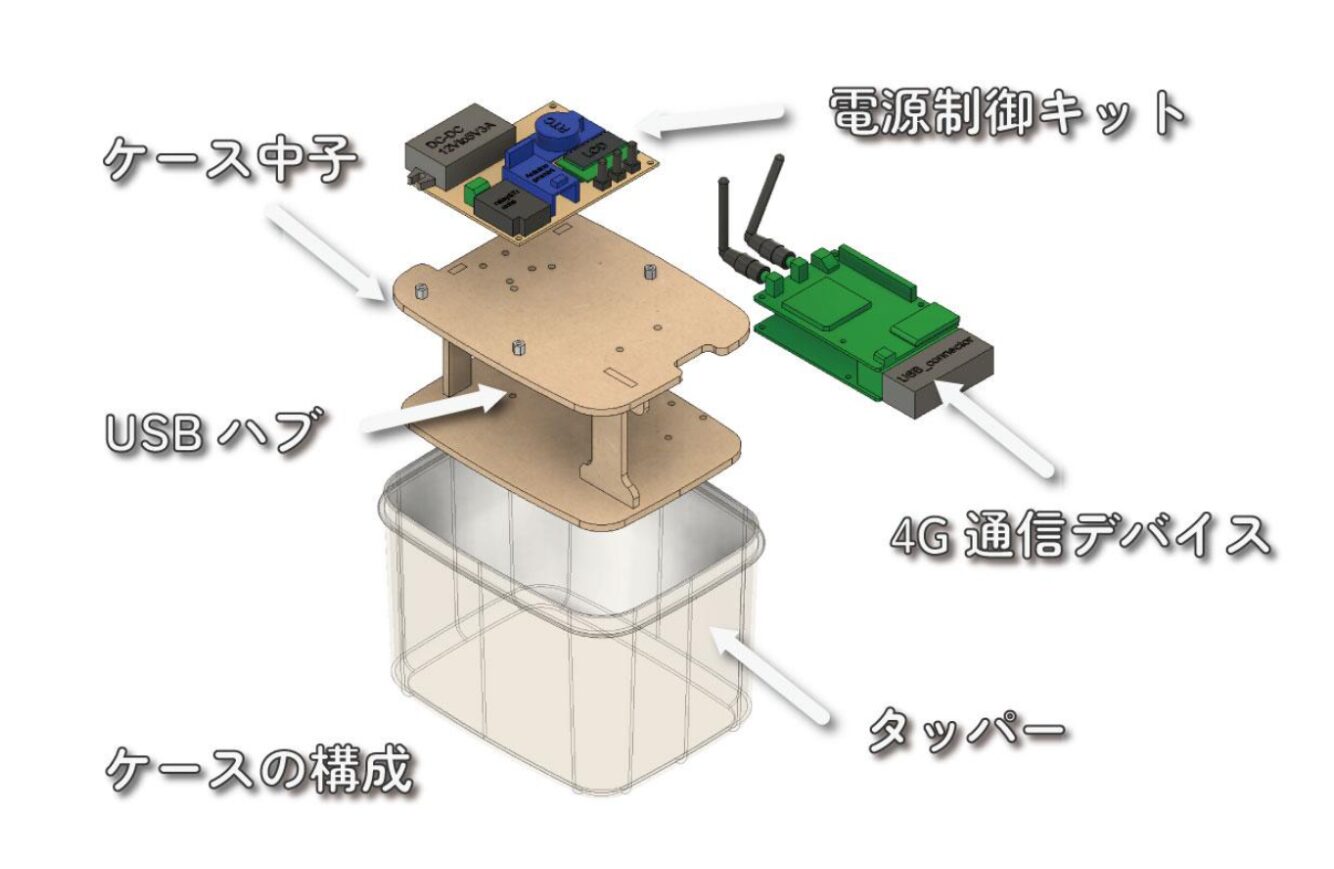

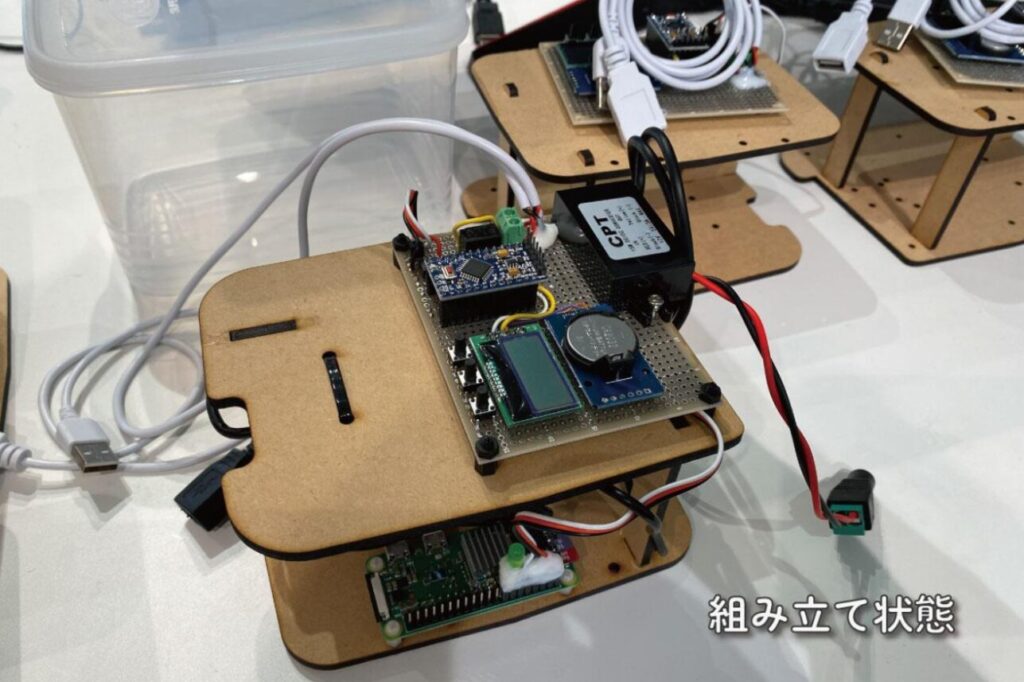

通信デバイスケース

1、要件整理

制御部であるラズパイと、電源管理基板、USBハブ、(加えて親機のみ4G通信装置を搭載)などの「守られてないパーツ」を保護するためのケースです。

当初、業務スペックの野外設置型ケースの利用も検討しましたが、価格が高いため断念しました。安価な屋外対応の樹脂製工具ケースと100円ショップのタッパーを利用して省スペースに製作しています。

設計の方向性

・安価で加工性が良い(カッター、ニッパー、ドリルで加工できる

・デバイスを収納するのにちょうど良いサイズ

(少しの寸法差でも数が纏まると輸送費に大きく影響するため)

・現場での操作性を考慮して、電源制御基板は外側に、ラズパイやUSBハブは内側にする2階建てレイアウト(雨天の作業時でもなるべく内部に水分が入らない様にする)

2、ケースの設計

安価で加工性の良い素材であるMDFをケースの中子として設計を進めました。

3、組み立て

必要な台数を組み立て完成です。

以上が「遠隔検知システム」の撮影と通信を担うデバイスの開発過程でした。

開発したデバイスの運用を通して改善点が見つかるので、これからも改良を続けて普及に向けた発展性を持たせたいと考えています。

最後までご覧いただきありがとうございました。

最後に

本プロジェクトは継続して改良と発展に向け取り組みを進めています。

今後もアップデートをブログにて報告させて頂きたいと思います。

私たち、フィジカルコンピューティング事業部はメンバーの多種多様な知見を生かし、ソリューション開発のお役に立ちたいと考えております。

ご興味がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

システム開発・保守、導入支援など、

お気軽にご相談ください